过去30年,中国针对稀缺矿产对外贸易出台了多种政策,但多是着眼于解决现实中.突出的问题。在经济..化快速发展的..,政策逐步变化,更加注重可持续发展,以更加宽泛的视角看待当前经济发展的严峻形势,用市场化手段解决贸易争端,在多边贸易规则的框架下,构建更加开放、透明、稳定的政策体系。

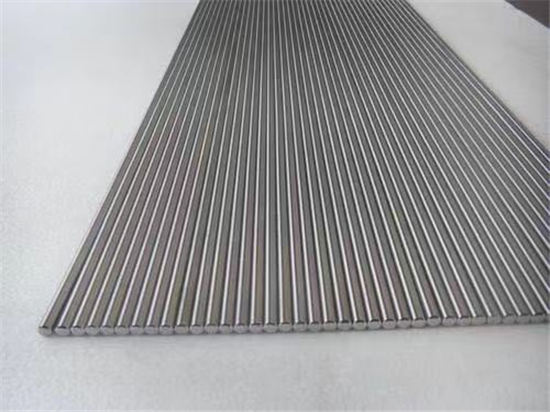

稀缺矿产是在地壳中含量极少,难于提取而又用途十分重要的矿产,如稀土、钨、锑、锡、钼、铟、锗、镓等。改革开放以来,中国对稀缺矿产的贸易政策曾发生多次改变,从实施出口退税政策,到取消出口退税,从许可证管理,到配额管理,从加征出口关税,到取消出口关税、以及取消出口配额,其中以2000年和2015年为时间节点,出现了两次根本性的转变,即从鼓励出口型的贸易政策转向出口管制型的贸易政策,再转向开放型的贸易政策,这其中既反映了当时国内外的客观经济环境,也反映出我国在每一阶段外贸发展思路和战略的转变。

改革开放初期,我国工业基础薄弱、经济相对落后,当时对外贸易发展的主要任务就是通过扩大出口,为..赚取外汇,以弥补国内资金不足,保障现代化的建设,推动国民经济的发展,因此政府对初级产品的出口,包括矿产原料出口多采取支持鼓励的态度。为了扩大出口,1985年我国开始..实施出口退税政策,稀土、钨、锑、锡等稀有金属的出口也涵盖在内。其中,稀土金属矿的出口退税率为13%,稀土金属的出口退税率为17%,钨、锡的出口退税率为17%,这个政策一直持续到上世纪90年代。为了稳定价格和收入,这一时期我国对稀缺矿产品出口还实行了许可证管理制度。在1980年..进出口管理委员会和对外贸易部联合颁布的《关于出口许可证制度的暂行办法》中,明确规定了实施出口许可证管理的129种产品,其中金属矿产品包括钢材、生铁、铜、铝、铅、锌等25个品种,涉及8个稀缺矿产品种,分别为铬矿、汞、钴、铋、锡、钼、钨、石墨,该政策要求申请出口许可证的企业,必须向政府相关部门出示贸易合同,其中出口商品的价格不得低于商会规定的.低出口价。 1985年,外经贸部又进一步出台了关于出口许可证分级管理的规定,将出口许可证商品分为三级管理,..级由经贸部审批签发,第二级由经贸部驻口岸特派员办事处签发,第三级由省、自治区、直辖市及计划单列市经贸厅签发。其中,钨被列为一级管理的品种,锑、锡、钴、铋、钼、铬、石墨、汞、稀土被列为三级管理的品种。在此后的十几年中,外经贸部曾多次对实行出口许可证管理的商品目录、地区范围及发证单位作出调整,1987年取消汞、钴、铋、钼精矿及钼酸铵的出口许可证管理,1988年增加了对钨铁的出口许可证管理,1988年以后钨、锑、锡、稀土划归口岸特派员办事处管理,1999年以后钨、锑由特派员办事处转归经贸部许可证事务局管理。可以看出,这一时期..对特殊稀缺矿产品的监管力度不断加大,对一般稀缺矿产品出口并不做严格管理。 应当说,早期的稀缺矿产品贸易政策主要关注出口能力、出口业绩,并没有对数量进行限制,也没有意识到资源流失的问题,还是一种粗放型外贸发展思路。 由于当时..急需外汇,部分稀缺矿产成为重要的创汇产品,政府对出口贸易商的资质没有要求,有太多的中小供应商参与出口,一些地方政府也本着“创汇至上”的观念,千方百计促进出口,结果导致许多地区出现恶性竞争、低价出口、过度开发及环境污染的局面,给后续发展带来一系列问题。

从2000年到2014年,由于实施出口管制政策,我国与主要进口国之间的贸易摩擦不断升温。2008年以后,美、日、欧等国不断向我国施加压力,指责中国限制稀土等初级产品出口,借机推高稀土价格,影响他国相关产业的发展。2009年,美国、欧盟、墨西哥起诉中国对稀土矿产品实施出口限制,使得中国国内的制造商和国外以稀土为原料的制造商处于不平等的竞争地位。2012年3月,美国、欧盟、日本又向WTO提起诉讼,称中国对稀土等产品的出口管制措施违反了WTO规则以及《中国入世议定书》。 为了对抗中国的出口管制,美国、澳大利亚先后重启了国内稀土矿的生产,由于价格走高,巴西、印度、南非、加拿大等国的稀土矿山也纷纷复产或提出复产计划,一时间..掀起一股稀土投资开发的热潮,..稀土供应开始呈现多元化的格局。与此同时,欧洲、日本等主要消费国开始加紧对稀有金属替代材料的开发,以及对资源的利用回收。日本与德、法联手研制出一种..上.细小的高性能磁性有机分子,该技术可减少电脑对稀土的使用,它应用到太阳能电池及显示器生产中,可以完全取代稀土元素,这些对于中国稀缺矿产的贸易紧缩政策无疑构成打击,它使..稀缺矿产品的供需格局由之前的趋紧转向宽松,并进一步导致价格下跌。从这一点看,我国对稀缺矿产品的出口管制,虽然取得了阶段性的成果,但长期看是不可持续的,这是值得总结的。

您暂无未读询盘信息!

您暂无未读询盘信息!

当前位置:

当前位置: